|

Getting your Trinity Audio player ready...

|

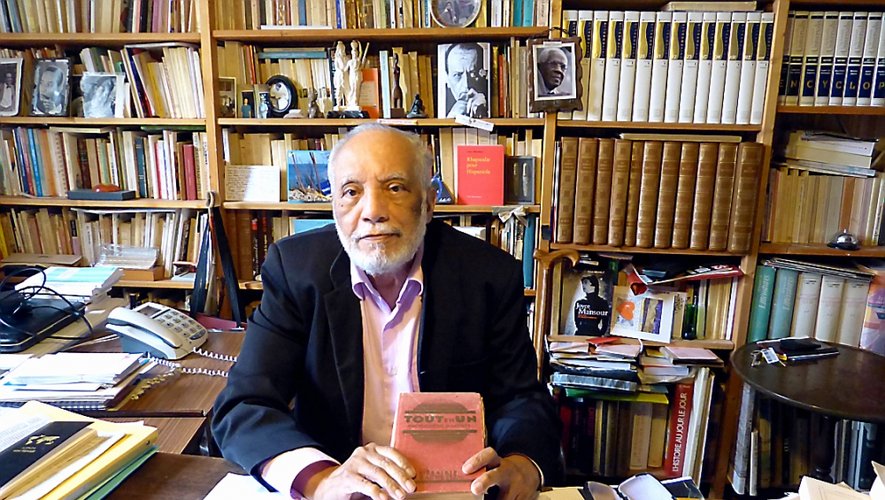

René Depestre

L’ENCHANTEMENT D’UNE HEURE DE PLUIE

Une nouvelle de Alléluia pour une femme-jardin (Paris, Gallimard © 1981, p. [131]-136).

Depuis son arrivée à Rio de Janeiro, Ilona Kossuth passait la plupart de ses soirées en compagnie de Margareta et moi. On allait ensemble au ciné, au restaurant, au cabaret et aux matches de football. On regardait rarement la télé. Les soirs où l’on restait dans l’appartement d’Ipanema, c’était pour bavarder. À dire vrai, le dialogue se passait entre les deux jeunes femmes. Ilona parlait deux langues inconnues de moi : le suédois et le hongrois. Ses parents, originaire de Budapest, avaient émigré en Suède avant la Seconde Guerre mondiale. Les parents français de Margareta éraient d’ascendance suédoise.

Quand la conversation pouvait m’intéresser, Margareta traduisait les paroles d’Ilona. Cela arrivait lorsqu’elles parlaient du Brésil. Et comment ne pas parler du Brésil à Rio de Janeiro ? Ilona, peut-être plus que nous deux, était sous le charme de Rio. Tout dans la ville la fascinait jusqu’aux larmes. Dans sa bouche, les noms des quartiers répandaient une odeur de fruits frais : Flamengo, Gloria, Catete, Botafogo, Laranjeiras, Copacabana, Ipanema, Morro da Viuva, Leblon, Santa Teresa. Sa fascination transformait en courants de fraîcheur la fourmilière de Cinélandia ou l’ardente affluence de l’avenue Rio Branco. Ilona trouvait le Brésil patricien et raciste des beaux quartiers aussi vitalement africain que le Brésil du fabuleux petit peuple des favelas et des faubourgs.

Nous faisions des haltes dans les jardins de Rio, le souffle coupé devant l’exubérance de la végétation. Je n’avais jamais vu aux Caraïbes les nuances de vert s’accorder aussi sensuellement au jade de la mer. Avec Ilona et Margareta je découvrais également que des plantes extrêmement grasses pouvaient s’élever à la plus haute fantaisie.

Cette année-là, Santa Teresa était encore un havre de bougainvillées, de palmiers, de bananiers, de vérandas à balustrades, d’ombrages frais et d’azulejos qui étaient des balcons sur l’innocence du monde. Une seule chose agaçait Ilona et Margareta dans la fête de Rio : l’ondoiement sans fin de la ville autour de la baie de Guanabara. Cette géométrie tout en fesses et en ventres secrets offrait sans doute aux machos brésiliens leur modèle de paradis. Pour rêver dans une cité où « Dieu aime tant les courbes », disaient mes amies, il faut s’arracher à ses cycloïdes viscérales et s’élever vers le Pain de Sucre, les DeuxFrères, Corcovado, les Orgues, Gavea. Au niveau de la mer, on peut seulement jouir, mais on ne peut pas rêver, décidaient-elles péremptoirement.

Margareta traduisait ma riposte :

— Vous dites ça parce que vous venez d’arriver. Vous n’avez pas encore vécu un carnaval à Rio. Quand l’imaginaire brésilien entre en éruption, au niveau de la mer Rio invente le rêve aussi bien avec ses pieds, ses hanches, ses tripes, qu’avec sa tête d’illuminée !

Mes deux Européennes, l’une aussi belle que l’autre, se sentaient « mal équarries » au milieu des courbes féminines qui partout au Brésil arrondissaient l’espace de vivre. Elles restaient perplexes quand je leur disais sans démagogie que le galbe de leurs corps, sur la plage de Copacabana, pouvait donner autant de vertige que le mystère en perpétuel mouvement de la femme brésilienne.

Ce qui fait que la carioca navigue dans un roulis bien à elle, et qu’à ses côtés les autres femmes ont l’air d’un espace ensommeillé, c’est que sa beauté est toujours emportée par le rythme de la nature. Elle ne s’en sépare à aucun moment, ni debout, ni couchée, ni en marchant ou en faisant l’amour. La cadence lyrique de sa présence au monde n’est pas une affaire de corsage somptueusement rempli et d’arrière-train plantureux. Vous aussi, vous avez ces merveilles. Qu’est-ce qui vous manque ? On vous a appris dès l’enfance à ne pas vous abandonner au rythme de la nuit, des arbres, du vent, des eaux de la terre et du ciel. Ce rythme est pourtant en vous, c’est la parole lyrique de votre sang.

Un samedi après-midi, à quelque temps de cette conversation, Margareta et moi nous étions restés à la maison pour bricoler. On avait une centaine de nouveaux livres à ranger sur des rayons que nous avions à assembler. Tout en travaillant, on écoutait des concertos de Mozart. On sonna : c’était Ilona. Elle venait nous aider. Elle arrivait directement de la plage. Ses vingt ans sentaient le sel chaud et quelque animal des bois de Hongrie ou de Suède. Le ciel de Rio avait chaviré dans ses yeux naturellement bleus. Sa présence s’incorpora d’emblée aux notes rafraîchissantes de Mozart.

— Il va pleuvoir, dit-elle en portugais. Un orage vient de la mer.

— Chouette, alors ! dis-je. Depuis que vous êtes là, vous n’avez pas vu tomber une vraie pluie tropicale. Moi, je connais ça. Il tombait des miracles d’eau sur mon enfance.

Les premières gouttes commencèrent à tinter sur la baie vitrée du salon. Puis, en un instant, le ciel éclata en trombes d’eau sur Ipanema. On ne voyait plus rien au-dehors : seulement un tissu au grain serré comme une voile de bateau. Dans le salon il se fit une pénombre agréable. Les cheveux de Margareta et d’Ilona jetaient des lueurs de lampes-tempête.

Ilona était debout contre la baie, bouche bée, le souffle coupé par la rage diluvienne de l’après-midi.

Ilona enleva brusquement son corsage et son soutien-gorge. Ses seins sautèrent dans le rythme de la pluie. Margareta et moi, nos mains tremblaient sur les livres que nous continuions à placer. Ilona, dans une sorte de béatitude, laissa ensuite glisser sa jupe et son slip. Elle était la plus belle Brésilienne que pouvait inventer la pluie de Rio de Janeiro. Le courant merveilleux passa d’Ilona à Margareta. Ma femme enleva aussi ses vêtements et alla se placer aux côtés de son amie. Leur vie maintenant vibrait à la cadence du temps brésilien.

J’étais fou de désir et de gaieté. Fils de la Caraïbe, homme du Brésil profond, je n’étais pas un Dionysos fourchu et cornu qui conduisait dans le chemin de la joie ces « divinités blanches ». Portées par le rythme mème de leur sang, Ilona et Margareta entraient avec grâce dans le mystère de nos terres américaines.

Je me dévêtis à mon tour et je m’approchai de la fenêtre. Je retrouvai soudain l’élan de mon enfance. La douceur de Mozart arrivait de très loin. Elle se mêla à l’eau qui éblouissait notre vie. Sur le tapis du salon, je voyageai à la folie avec Ilona tandis que je portais sur mon dos les courbes non moins folles de Margareta. Rien ne pourra jamais être plus ineffable que la pluie de cet après-midi-là.